Chancen im CSR-Management: Wie Sie die neuen Anforderungen sinnvoll im Unternehmen verankern

Chancen und Herausforderungen der CSR-Berichtserstattung

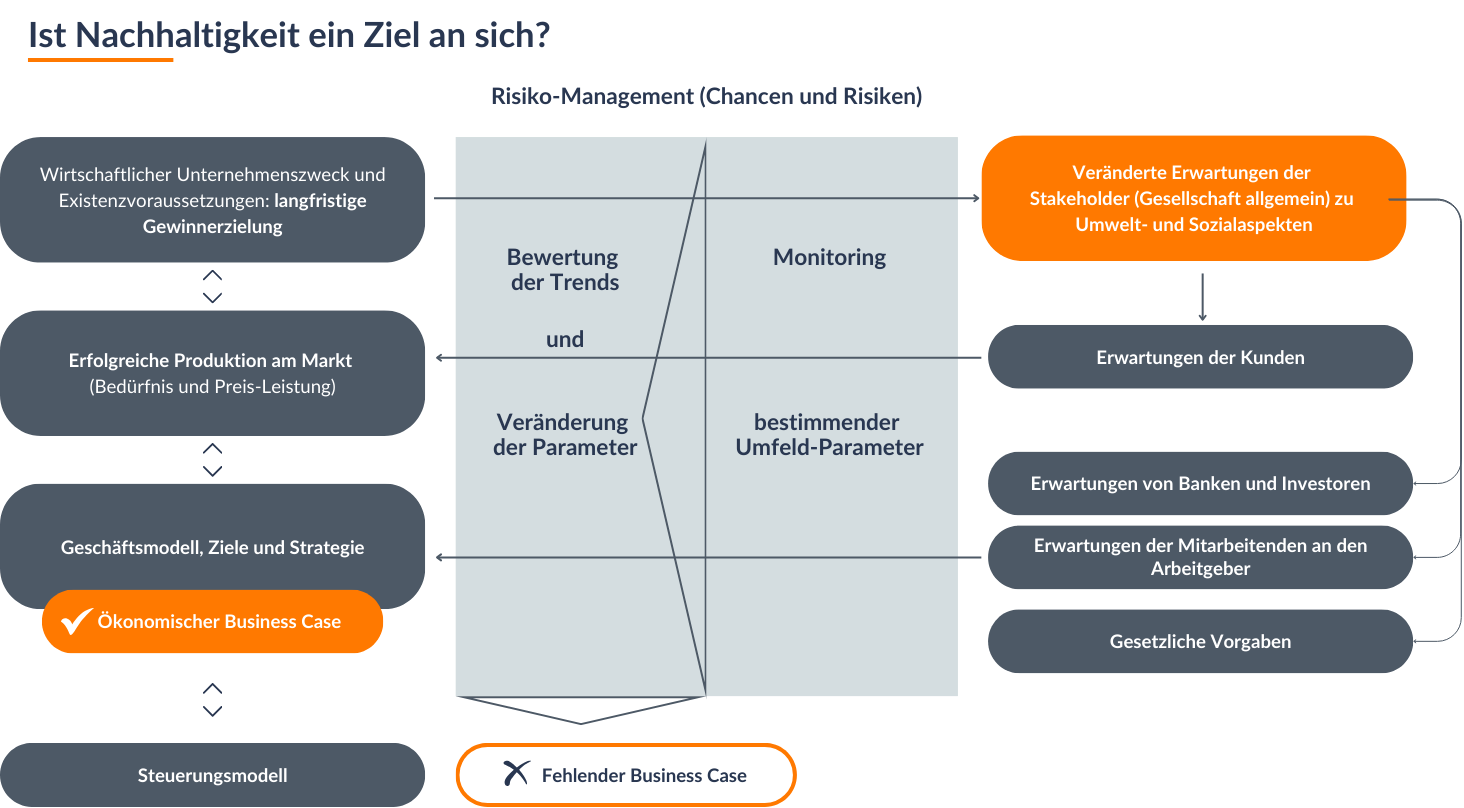

Laut einer Befragung verantwortlicher CSR-Manager betrachten viele Firmen das Thema Corporate Social Responsibility bislang noch als ein von der operativen Steuerung des Unternehmens unabhängiges Reporting. Der CSR-Bericht ist seit 2017 Pflicht für alle kapitalmarktorientierten Firmen. Wird es also nicht Zeit, CSR in die Unternehmensstrategie zu integrieren?